本文為Tan在RouRou.Ltd的投稿,原標題:我和多肉有故事,如轉載請註明作者和出處。有故事的多肉,有故事的人。

★瓦松記

我最先認識的多肉應該是瓦松。

還是紮著雙馬尾的年紀,站在外婆家老木樓的矮窗前,指著前面堂屋的屋頂問小姨:

「那是什麼?」

「哪裡?瓦將軍邊上的嗎?」

「不是,就那裡,黑黑的,尖尖的一株株的。」

小姨彎下腰,順著我手指的方向望,

「這不就是瓦將軍邊上嗎!這是瓦花。」

當時我並不明白「瓦將軍」是什麼,多年以後,那房子屋頂翻新,舅舅爬在屋頂往下遞舊瓦,說了句「這瓦將軍也沒用了。」我才知道,瓦將軍是立在簷脊邊的瓦制的辟邪物,人形,執弓箭或叉戟,靜穆地守在房頂,任風吹雨打,那遞下來的面目全非的瓦將軍邊上還粘著幾株乾枯的瓦花。

上次去抓中藥,看著中藥鋪裡的店員熟練地排開七張牛皮紙,用一桿小秤麻利地秤著一味味藥,有一味頗眼熟,

問:「這是什麼?」

答:「向天草,就是以前老房子屋頂瓦縫裡長的瓦花。」

向天草,想起它一柱朝天指的樣子,很形像。

今年特意買了三株瓦松,就想重溫下兒時記憶裡的樣子,黑黑的,直指天空。別問我為什麼種在這麼醜的瓦盆裡,原諒我根深蒂固的認為瓦松就該長在有瓦的地方。現在冬天,它們縮成三個小黑包子,噓——它正冬眠呢,!等著春天來喚醒。

★寶石花記

兒時住的老房子,隔著個巷子的東邊一戶住著一對夫妻,據說以前是大戶人家,所以女主人綽號「小地主」,「小地主」二婚招贅了一個上門女婿。

琴是「小地主」和前夫生的,跟我同年,常來我家玩,我卻從不敢去她家,不為別的,只為她母親和繼父時不時吵架,大吵三六九,還會上演全武行,吵多了,街坊鄰居勸的想法都沒了,看看就好,反正吵完又一桌吃飯一床睡覺,以至於每每吵架,大家都只站著看熱鬧,不勸,若碰上吃飯時,總有人端著碗,站在自家門前,看戰況,也有女人手裡織著毛線,湊做一堆,邊看邊聊天,彷彿他們這樣吵架也沒什麼不合適。

有一年暑假,不知何故,吵大了,從樓下吵到樓上,隔著窗玻璃仍能聽得見激烈的言語,一聲耳測是暖瓶暴裂的聲響後,有東西「砰」地擊碎窗戶玻璃,落進了巷子底下,「啪」地碎在地上,是個花盆。旁觀的人群裡有人驚呼了一聲,終於有人奔了進去,及時阻止了事態的進一步擴大。

每當這時,琴都會一臉淚水但不哭出聲,那天,一切平靜後,她走過去,抹著淚水,默默地揀起地上的花枝,給了我兩支,她說,這個是寶石花,好活,埋土裡就能活。

我拿回家種下,長成了一盆,只是再走過那個巷子,我都有心理陰影,生怕又會有花盆之類的物件從天而降,後來搬家,那盆寶石花就軼失了,琴也不再一起玩了。聽說後來琴大了些,看母親和繼父吵,想勸架,被繼父打了一巴掌,也是不巧,竟把耳膜打穿了,左耳失聰,只能靠右耳聽,落下個跟人說話偏頭的習慣。

再後來,琴二十來歲就和一個大她很多的男人結婚去了外省,我想,或許是那個男人給了她從小沒有感受過的父親的溫暖。

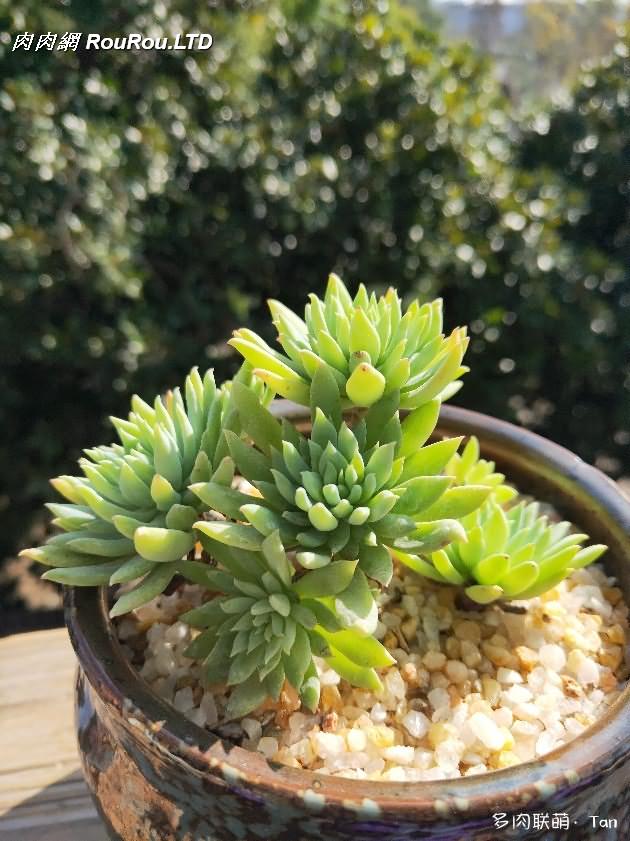

我養肉後,第一批買入的肉裡有個朧月,因為我看到它就想起琴那年抹著淚水給我的寶石花的樣子,朧月是不是和寶石花一個品種,我不清楚,但一樣的皮實,好養活,昂著臉,努力生長,像琴。

★仙人掌記

說起仙人掌,容我先捧腹大笑三分鐘。

剛工作時,隨工作組下鄉,在一個鎮子上住了二十來天,借住在同學家的老房子裡,其時,同學全家已搬去縣城,老房子只逢年過節回去住住。一座老式帶天井的小樓,我一個人住著,十分清靜,時值雨季,陰雨連綿,有一夜晚上朦朧間被幾聲「啪嗒」聲驚醒,屏息聽了一會兒,又一聲「啪嗒」,像是屋頂有東西掉落,我那時膽特別大,開了燈,起身打開窗,用手電照了下天井,發現濕漉漉的地上幾個紅得奇怪的東西,不知何物,應該是從屋頂掉落的,沒多想,繼續睡。

早上醒來後,想起昨夜的事,好奇心頓起,爬上木扶梯,推開了閣樓的天窗,屋頂有一盆種在破搪瓷臉盆裡的仙人掌,無人照料卻恣意熱烈地生長著,滿滿的一盆,開著很多朵花,那半透明鵝黃色薄紗似的花瓣,在潮濕的霧氣裡有著幻境般的嬌媚,天哪,這醜醜的傢伙開出花來足以傾倒眾生哪!再看,昨夜掉落紅色的東西的正是它的果實。

工作組結束後,我帶了幾片仙人掌回家,種在盆裡,放在陽台上,母親頗為嫌棄,不喜歡她有刺,但介於我的鍾愛,便一直養著,有次出差後回家,發現仙人掌不見了,晚飯時問起,父親竭力用眼神提醒我別問,努得嘴巴鼻子都差點變形,母親一言不發,我一臉懵,不知何故。父親說,那天母親晾被單,一陣風吹落,剛好蒙在那盆仙人掌上,被單上扎滿小毛刺,父親想盡辦法清理(用毛刷,用膠布),還是不敢再用。不知為什麼,我當時腦子一抽,想到的竟是《貓和老鼠》裡湯姆貓被沙子槍擊中後,撅著屁股一顆顆往出挑沙子的場景,如果蓋上那床被單。。。咿—,不可描述。。。我迫於母親的臉色不敢笑,一頓飯下來,差點憋出內傷。末了,父親偷偷告訴我仙人掌他搬上屋頂了,我突然間明白了同學家仙人掌高踞屋頂的原因。

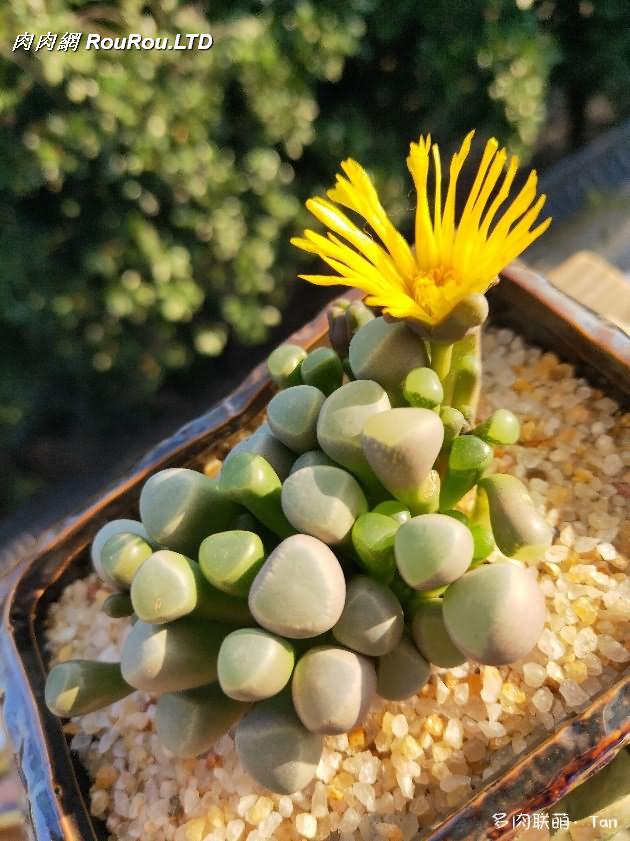

★仙人球記

曾有一顆仙人球,什麼名字我真不知道,結婚那年養的,起先養在租住的房子裡,搬家也沒捨得扔,一直帶著,沒有怎麼特意去照料,每年總能開很多花,白色的,伸出十多厘米,喇叭樣子的,凌晨開,不到中午就謝了,夜色裡仙得要命,十足的夜顏。在孩子小的時候,還用它來教過數數,「寶寶,數一數,今天開了幾朵花?」就這樣養了十多年,直徑有十幾厘米,高三十幾厘米。一個冬天,在醫院裡住了一個多月,回家的時候才知道它一直呆在室外,有點隱隱地擔心,過了些天用手按按軟軟的,柱子中心已凍爛了,心灰意冷地扔掉,想想這仙人球也是和人一樣,生生死死,歷經一劫,未能逃脫。

春暖花開的時候,在陽台角落揀到一個黃豆粒大的小刺球,我總喜歡把仙人球上剛長出來的小球掰掉,這個應該是那個死去的球上掰下來的,竟沒有被扔掉,把它埋進了空盆裡,當作是原來那個生命的延續。

現在它長這樣大了,十來厘米,一樣地不大理會它,也不刻意待見它,卻從末見它開過花,難道仙人球也分公母?

★買肉記

上月,某日中午臨時回家取東西,一開車門就覺得冷風刺骨。看見路邊一大媽守著輛小三輪在賣植物。以前一直在這裡是位老伯,七十多歲,清瘦,守著一模一樣的小三輪,賣一些普貨肉肉和迷你盆栽,偶爾會有應季的鮮花,月季菖蒲洋桔梗之類,都是自己家園子裡的,很新鮮。有人經過他就笑著說:「看看。」買過多次,算是認識,今天怎麼換成大媽了。

我剛一停步,大媽站起身,雙手對揣在袖子裡,說:「不多了,天冷,賣完我們就回去了。」這時我才發現她身邊有個小姑娘,我邊看邊說:「以前這裡是個大伯賣,我常買,這段時間不見了。」沒想到,大媽唉口氣說:「老頭子身體不好,在家躺著呢,只好我來賣。」小女孩不懼生,我一拿植物,她就說價格,臉和手都凍得紅紅的,我忍不住問:「怎麼不上學?」小女孩剛才的活潑勁消失了,有點怯怯地望了下大媽,大媽笑笑說:「幼兒園貴,沒上。」我頓時生出來惻隱之心,一對老人帶著一個小孫女,爺爺又病了,奶奶為了生活在這樣的天氣出來賣東西。。。小孫女還上不起幼兒園,我把車上剩下的二十多盆都帶走了,說:「你們可以早點回家了。」

下班經過,發現那小三輪還在,上面的植物裝得滿滿的,小姑娘也在,正一臉歡欣地給人介紹。我想,生活不容易,大概是賣完又從家拿了來,我沒停下,怕他們不好意思。

幾天後的週末,看到守著小三輪的人又換成了老伯,就問:「您身體沒事了啊,又是你來賣了。」老伯不解地看著我說:「我身體一直很好啊?」「上次這裡賣花的大媽說你病了,換她來。。。」老伯有些憤然,「盡胡說!我就一個人,哪來的大媽,前段時間是因為文明城市檢查,城管不讓擺攤,才不賣的。」我啞然,想起那日的一老一小,是巧合?剛好家裡真有個賣過植物的老伯?如果不是巧合,那又是怎麼回事?

這就是那日買的,同事拿走一些,剩下碧桃,TP,兩棵非洲蓳已接近掛掉,復甦之望渺茫,還好,鐵蘭在漸次地開。

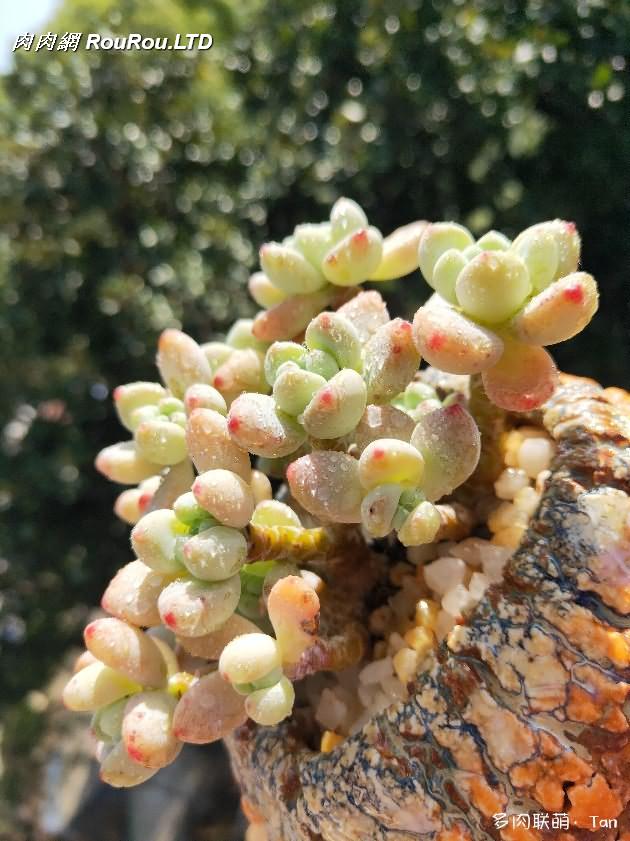

好了,故事講完,丑圖也看夠了,乘著陽光正好,看下冬日暖陽裡的肉肉。

兔毫盞兒新涪酒,自斟自酌還自飲;

醉眼問肉肉不語,幾重錦色幾重心。

多肉植物

多肉植物 歡迎來到神奇的多肉魔法世界(共15張圖片)

歡迎來到神奇的多肉魔法世界(共15張圖片) 我有幾多肉,可慰藉人心(共33張圖片)

我有幾多肉,可慰藉人心(共33張圖片) 北方,戶外越冬的多肉(共29張圖片)

北方,戶外越冬的多肉(共29張圖片) 多肉原生環境的土真的好嗎?(共14張圖片)

多肉原生環境的土真的好嗎?(共14張圖片) 養肉幾年了,數數養過的多肉(共29張圖片)

養肉幾年了,數數養過的多肉(共29張圖片) 新手,入坑後養的多肉,葉插苗長大了(共16張圖片)

新手,入坑後養的多肉,葉插苗長大了(共16張圖片) 廣東新手,多肉三年的一些變化(共21張圖片)

廣東新手,多肉三年的一些變化(共21張圖片) 其實每個人多肉上盆的姿勢都不一樣(共14張圖片)

其實每個人多肉上盆的姿勢都不一樣(共14張圖片)